Education à la chinoise

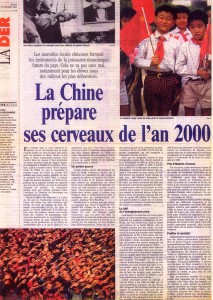

En entrant dans le vaste bâtiment de pierre, on ne voit d’abord que de longs couloirs peints en vert et blanc que dominent les portraits de Marx, Lénine et Lei Feng, le héros communiste chinois. Pour monter dans les classes, il faut emprunter de larges escaliers ornés de slogans rouges, encourageant à l’étude et au silence. Pourtant, quand la cloche sonne, l’école Guangming de Pékin se met à ressembler à presque toutes les écoles du monde. Des enfants aux joues rondes, cartable au dos, se pressent vers la sortie. Seul le foulard rouge des Jeunes pionniers qui flotte sur la poitrine de la majorité d’entre eux rappelle que l’on est en Chine, en pays d’«éconornie socialiste de marché», où l’éducation semble plus que jamais écartelée entre l’idéologie et l’urgence de développer un enseignement de qualité.

Depuis le début des réformes, il y a plus de dix ans, les fondements sociaux de la Chine ont connu une telle évolution que l’école, cet outil de création de bons éléments communistes qu’elle fut dans le passé, se trouve confrontée à un défi majeur: faire des enfants chinois, non seulement des modèles de patriotisme, mais aussi des instruments de la puissance économique future du pays. Résultat: ni les écoles, ni les professeurs, ni les élèves ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient il y a seulement cinq ans. «Nos élèves d’aujourd’hui sont actifs et brillants, remarque Wen Bao Hua, 40 ans, directeur de l’école primaire Guangming. Ils sont capables d’avoir accès à davantage d’informations dans une période de temps limitée et de maîtriser plus rapidement le savoir.»

Depuis le début des réformes, il y a plus de dix ans, les fondements sociaux de la Chine ont connu une telle évolution que l’école, cet outil de création de bons éléments communistes qu’elle fut dans le passé, se trouve confrontée à un défi majeur: faire des enfants chinois, non seulement des modèles de patriotisme, mais aussi des instruments de la puissance économique future du pays. Résultat: ni les écoles, ni les professeurs, ni les élèves ne ressemblent plus à ce qu’ils étaient il y a seulement cinq ans. «Nos élèves d’aujourd’hui sont actifs et brillants, remarque Wen Bao Hua, 40 ans, directeur de l’école primaire Guangming. Ils sont capables d’avoir accès à davantage d’informations dans une période de temps limitée et de maîtriser plus rapidement le savoir.»

Un parent pauvre

L’école dispose depuis déjà plusieurs années de trente ordinateurs fournis par le Ministère de l’éducation et, dès 11 ans, la majorité des élèves ont appris à les utiliser. Cours de violon et de langues étrangères sont inscrits au programme, de même qu’un cours hebdomadaire de quarante minutes qui mêle éducation «morale» et politique: «Nous apprenons à nos étudiants à élever leur niveau moral, à cultiver leur croyance dans le communisme et dans le socialisme avec des caractéristiques chinoises», explique Wen Bao Hua.

Socialement, le système éducatif chinois n’a pourtant pas réussi à juguler les tendances des enfants de la Chine des réformes, surprotégés, capricieux et autoritaires. Ce sont les fameux «petits empereurs», que l’on peut voir dans les lieux publics les jours de week-end, menant à la baguette des parents à la fois las et attendris par les exigences de leur progéniture.

Economiquement, l’école est un lointain parent pauvre de la croissance du pays: seulement 3% de son PNB et 12,7% des dépenses budgétaires ont été consacrés à l’éducation l’année dernière. Alors que les dirigeants chinois se sont enorgueillis, à juste titre, d’avoir ramené le taux d’illettrisme de 80% au début des années cinquante à 15,88% en 1990, il semble que le début de la décennie ait marqué une dégradation constante des chances des enfants à l’éducation: en zone rurale, un million d’entre eux quittent l’école chaque année pour des raisons financières. Le problème est partout le même: par manque de fonds, les écoles inventent des frais que les parents se trouvent incapables de régler, les professeurs, mal ou plus payés du tout, quittent leurs postes et ceux qui prennent leur retraite ne peuvent trouver à être remplacés. Selon les derniers rapports, 600 millions de yuans (90 millions de francs), soit une grande partie du salaire des 10 millions de professeurs chinois, n’avaient pas encore été payés en novembre dernier.

Le défi de l’enseignement privé

Confrontée à la désertion du corps enseignant, la Chine est devenue un pays où l’on s’arrache les meilleurs professeurs. Li Zhi, 60 ans, est l’un d’entre eux. Dans la classe qu’il domine de sa haute stature, vêtu de l’austère costume gris des cadres, on n’entend que le bruissement des feuilles de manuels de chimie que tournent une vingtaine d’adolescents. Li Zhi a beau aimer son métier, il aurait bien voulu prendre sa retraite cette année. L’école secondaire No 5 de Pékin, où certains des actuels dirigeants ont été ses élèves, lui a demandé de rester.

Il a accepté et s’est même lancé dans un nouveau défi, enseigner dans une des nouvelles écoles privées récemment réapparues dans la capitale après plus de quarante ans d’interdiction. Il ne le regrette pas: «Je suis très heureux d’enseigner ici, les performances académiques des étudiants ne sont peut-être pas aussi bonnes que dans le secteur public, mais ils ont des buts clairs et précis, ils savent qu’ils doivent travailler dur et faire des progrès, nous sommes là pour les aider à franchir la distance entre leurs espérances et leur niveau.»

L’école secondaire privée de Zhengli, à l’est de Pékin, a été créée en 1992, par un vieux professeur d’anglais, M. Jia, 85 ans. Elle comprend 239 étudiants divisés en six classes, 23 professeurs, ainsi que des tuteurs chargés de suivre l’éducation des élèves.

«De nos jours, particulièrement depuis la fin de l’année dernière, note M. Jia, les gens ont perçu les tendances d’évolution de la société et ils veulent envoyer leurs enfants à l’université pour leur donner de meilleures chances de réalisation personnelle.» A la base de la recette de M. Jia, un retour à un environnement éducatif draconien: «L’école a adopté les principes de respect pour les parents et d’interdiction des histoires d’amour entre étudiants. En cas de violation, l’école a autorité pour mettre fin aux études de l’élève.»

Comme toutes les écoles privées, Zhengli connaît des difficultés financières et ne peut guère augmenter ses tarifs: 90% des parents d’élèves sont salariés du secteur d’Etat et vivent d’un salaire moyen de 300 yuans (45 francs) par mois. Mais, dans les deux types d’écoles, les organisations d’encadrement de la jeunesse par le Parti communiste, Jeunes pionniers et Ligue de la jeunesse, ont conservé leur place. Leur rôle semble cependant amoindri, alors qu’une autre valeur est en pleine croissance: le patriotisme.

Apparemment inquiet de la perte de terrain des idéaux communistes unificateurs chez de jeunes Chinois, aujourd’hui moins impressionnés par Marx que par les jeux vidéo, le gouvernement a entrepris une campagne nationale afin de promouvoir les vertus patriotiques des citoyens de demain. Ainsi, les départements de propagande du parti et le Ministère de l’éducation ont récemment pubié une circulaire «pour encourager l’éducation patriotique à travers une centaine de films consacrés à la période de la guerre civile et à la guerre sinojaponaise». Selon Wen Bao Hua, il s’agit de «purifier la société, et pour cela on doit améliorer l’éducation».

Déjà, les premiers résultats de la campagne sont rapportés par la presse. Par exemple, cette lettre dont des extraits ont été publiés le mois dernier en première page du Quotidien du Peuple: «Qu’importe quel vent souffle, l’ancienne culture chinoise doit toujours être chérie et jamais écartée», a écrit Zhang Lin, de Shanghai, l’une des dix meilleures élèves de toute la Chine. ( 1994)