Portes du Bosphore

Foulard, voile, tchador : sur les rives du Bosphore, la levée de l’interdiction de porter le voile à l’université déclenche un débat très animé. D’un côté, les partisans de la laïcité. De l’autre, les défenseurs des femmes voilées jusque là exclues d’études supérieures. Un enjeu explosif qui va affecter l’avenir de millions de femmes.

C’est un après midi crucial pour Didem Engin. Cette jeune politicienne trentenaire est pressée d’arriver dans le centre d’Istanbul. Elle va y participer à une manifestation contre la politique gouvernementale en faveur de l’autorisation de porter le voile à l’université. « Ce voile religieux, peste t- elle, c’est devenu un symbole politique du parti au pouvoir et ce qui est encore plus dangereux, c’est que notre Premier ministre lui-même, encourage le port du voile ». Didem Engin est quant à elle une fière héritière de la laïcité qui a marqué l’histoire de la Turquie. L’une des responsables d’un des trois grands partis turcs, elle a été battue aux dernières élections parlementaires. Pas découragée pour autant, elle a décidé de continuer son combat en s’engageant dans le débat qui divise toute une société pourtant à plus de 90 % musulmane: les femmes et le voile.

C’est un après midi crucial pour Didem Engin. Cette jeune politicienne trentenaire est pressée d’arriver dans le centre d’Istanbul. Elle va y participer à une manifestation contre la politique gouvernementale en faveur de l’autorisation de porter le voile à l’université. « Ce voile religieux, peste t- elle, c’est devenu un symbole politique du parti au pouvoir et ce qui est encore plus dangereux, c’est que notre Premier ministre lui-même, encourage le port du voile ». Didem Engin est quant à elle une fière héritière de la laïcité qui a marqué l’histoire de la Turquie. L’une des responsables d’un des trois grands partis turcs, elle a été battue aux dernières élections parlementaires. Pas découragée pour autant, elle a décidé de continuer son combat en s’engageant dans le débat qui divise toute une société pourtant à plus de 90 % musulmane: les femmes et le voile.

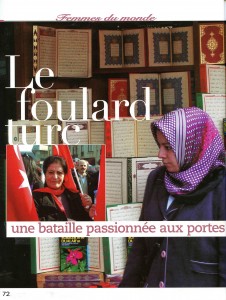

Place Taksim, 14.00. Didem Engin rejoint les banderoles de son parti noyées dans un océan de drapeaux turcs. Des femmes en nombre, représentantes de la société civiles, étudiantes, mères de familles venues à titres individuel. La police s’est positionnée autour de la place. Plus loin, la circulation s’étire chaotiquement le long des boulevards. Des passants pressés contournent la foule sans s’arrêter, déjà habitués aux manifestations qui ont ponctué l’annonce du projet d’amendement de la constitution. Tout juste adoptée par le nouveau gouvernement issu de la victoire du Parti de la justice et du développement ( AKP) de tendance islamiste modérée, la nouvelle législation se résume à lever l’interdiction de porter le voile à l’université, un règlement strictement observé depuis 1997 au nom de la séparation de l’Etat et des pratiques religieuses. Près de 60 % des femmes turques portent aujourd’hui le voile, généralement sous la forme d’un foulard noué sous le menton, et très fréquemment au nom de la tradition, plus que de la religion. Mais pour les opposants au gouvernement, inquiets de la radicalisation religieuse des années 80-90, changer le statu quo est la porte ouverte à l’islamisation de la société. Le phénomène est déjà là, explique Didem Engin : « des femmes sentent cette pression dans leur vie quotidienne. C’est ce que l’on appelle la pression du quartier. Celles des hommes qui pensent que les femmes non voilées ne sont pas de vraies musulmanes, cela passe par des regards, des comportements. Et il y a le point essentiel : c’est que le voile ne commence pas à dix huit ans, mais à onze ans. A cet âge là, si l’on sait que l’on sera empêchée d’aller à l’université, on va commencer à s’approprier ce voile… »

Des femmes exclues de l’université

Islam, voile, université et pressions de quartier : un cocktail explosif dans une société moderne musulmane aux portes de l’Europe. Pour le palper, il faut glisser loin de la place Taksim, des quartiers centraux huppés, des vieux passages commerçants du 19 ème siècle et des devantures de magasins occidentalisées, pour descendre vers une autre face de la métropole turque, de l’autre côté du Bosphore. Le quartier de Fatih, un enchevêtrement de rues sans relief où surgissent ici et là des échoppes d’articles religieux destinés aux pèlerinages à la Mecque est l’autre face d’Istanbul, la moderne. Dans ce voisinage traditionnaliste, on croise de longues silhouettes noires de femmes revêtues du tchador. Pour elles, la nouvelle de la prochaine levée de l’interdiction du port du voile à l’université sonne déjà comme une victoire : « les jeunes filles voilées doivent aussi avoir la liberté d’étudier. Ce qui est important, ce n’est pas le voile, mais ce qu’il y a à l’intérieur de la tête », estime Rukiye Alan, une mère de famille du quartier. A deux rues de là, Gülden Sönmez, une avocate de formation en tchador, reçoit dans le bureau de l’ONG caritative musulmane qu’elle dirige. Avec dix ans de lutte derrière elle pour la liberté du voile, elle se souvient des déboires que ses convictions ont entrainés dans sa vie professionnelle : « on essaie de créer un modèle de femme partout dans le monde. Un modèle de femme qui ne porte pas le voile et se considère comme moderne. Il existe même une forte pression sur les femmes voilées en ce moment. Pendant trois ans, je n’ai pas pu exercer mes activités d’avocate car je portais le voile et je ne pouvais pas entrer dans un établissement public. J’ai récemment essayé de pénétrer dans le centre de recherche des droits de l’homme d’une université, mais on m’en a barré l’entrée. J’ai appelé le doyen pour pouvoir entrer, mais cela m’a été refusé. Même en tant que visiteur ». Mazlunder, l’organisation islamiste qu’elle co-préside et qui se bat depuis des années en faveur du voile estime que depuis que l’interdiction est appliquée dans les universités, 10.000 femmes dans la seule ville d’Istanbul ont été exclues de l’enseignement supérieur en Turquie – nombreuses se dirigeant vers des universités étrangères, notamment en Azerbaïdjan pour pouvoir suivre un cycle universitaire.

Assise à la table d’un café à la mode du centre ville, l’universitaire Hütya Uğur Tanriöver, une femme élégante qui a gardé de ses années d’études à Sciences Po à Paris la pratique d’un français châtié, semble à des années lumières de ces revendications en faveur du voile. Et pourtant : « je me souviens il y a des années avoir eu dans ma classe une étudiante portant le voile, et personne n’y prêtait attention », rappelle t- elle en fumant une cigarette, « il y a là une véritable instrumentalisation des femmes par un milieu politique majoritairement masculin. Et ces hommes n’ont rien trouvé de mieux qu’une affaire relative aux femmes pour l’ériger en symbole politique des uns contre les autres. A mon double titre de sociologue et d’activiste féministe, je trouve honteux que l’on instrumentalise une tenue vestimentaire. Nous serons bientôt le seul pays à structure démocratique ayant porté des histoires de chiffons dans la constitution ! »

Les féministes pour le voile

C’est bien là l’étonnant paradoxe du débat du voile en Turquie. Décriée par les défendeurs d’une stricte laïcité, l’autorisation de porter le voile à l’université a trouvé des partisanes inattendues : les féministes, hostiles avant tout à l’idée que l’on puisse légiférer sur une tenue vestimentaire. Pinar Ilkarazan, une figure du féminisme turc qui dirige l’influente Association Femmes pour les Droits des Femmes le dit sans détour : « j’ai été contre l’interdiction de porter le voile depuis le début car je pense que c’est une violation des droits des femmes. Mais maintenant, nous avons abouti à une totale confusion politique qui rend le débat quasi impossible alors qu’un contrat social préalable aurait été tellement nécessaire ». Pour cette femme rouée au lobbying politique en faveur de la défense des femmes turques, l’affaire du voile n’est qu’un trompe l’œil qui dissimule l’essentiel : l’énorme enjeu de l’émergence d’une véritable société civile turque. Pour s’assurer le support nécessaire au rétablissement du voile à l’université, le parti au pouvoir n’a pas hésité à se rapprocher de l’extrême droite du spectre politique. Le prix à payer à ces tenants de l’ordre nationaliste ? Pour les observateurs, il n’est pas bénin. C’est l’assurance que les changements législatifs tant attendus cette année dans la perspective de la candidature de la Turquie à l’Union européenne n’affecteront pas le carcan actuellement en place pour limiter la liberté d’expression. Cela passe notamment par les marges de manœuvre limitées accordées aux ONG pour élargir leur financement.

C’est bien là l’étonnant paradoxe du débat du voile en Turquie. Décriée par les défendeurs d’une stricte laïcité, l’autorisation de porter le voile à l’université a trouvé des partisanes inattendues : les féministes, hostiles avant tout à l’idée que l’on puisse légiférer sur une tenue vestimentaire. Pinar Ilkarazan, une figure du féminisme turc qui dirige l’influente Association Femmes pour les Droits des Femmes le dit sans détour : « j’ai été contre l’interdiction de porter le voile depuis le début car je pense que c’est une violation des droits des femmes. Mais maintenant, nous avons abouti à une totale confusion politique qui rend le débat quasi impossible alors qu’un contrat social préalable aurait été tellement nécessaire ». Pour cette femme rouée au lobbying politique en faveur de la défense des femmes turques, l’affaire du voile n’est qu’un trompe l’œil qui dissimule l’essentiel : l’énorme enjeu de l’émergence d’une véritable société civile turque. Pour s’assurer le support nécessaire au rétablissement du voile à l’université, le parti au pouvoir n’a pas hésité à se rapprocher de l’extrême droite du spectre politique. Le prix à payer à ces tenants de l’ordre nationaliste ? Pour les observateurs, il n’est pas bénin. C’est l’assurance que les changements législatifs tant attendus cette année dans la perspective de la candidature de la Turquie à l’Union européenne n’affecteront pas le carcan actuellement en place pour limiter la liberté d’expression. Cela passe notamment par les marges de manœuvre limitées accordées aux ONG pour élargir leur financement.

Le voile des femmes turques serait –il devenu seulement un alibi politique ? Pas si simple. Car reste le danger louvoyant de l’expansion du voile. Et la question du voile avant et après l’université. « Cela peut devenir une menace pour les femmes, estime Gulsun Guvenli, professeur à l’université Galatasaray. En Anatolie, par exemple, il y a beaucoup d’universités et certaines villes sont beaucoup plus fermées que d’autres. Là, peut- être, cela peut devenir une pression. Les jeunes filles qui ne portent pas le voile risquent de finir pas se faire montrer du doigt. D’où l’onde d’inquiétude des laïcs. Sans compter qu’il y a eu des discussions dans le passé sur les lycées. Dans les familles traditionnelles, si une jeune fille vivait sous la pression de porter le voile, au moins la loi lui donnait une raison valable de ne pas le faire. Elle n’aura plus cette chance là. »

Vie communautaire et pressions

Même dans les franges les plus libérales de la société, ceux qui auraient facilement accepté la mesure du retour du voile à l’université au nom de la liberté individuelle, commencent à se méfier du manque d’engagement du gouvernement à limiter le changement aux étudiantes. Gulsun Guvenli fait partie de celles qui connaissent suffisamment les limites de l’apparente occidentalisation d’Istanbul pour s’inquiéter d’un futur sans garantie : « Je vis dans un des quartiers les plus modernes d’Istanbul. Mais même là, je sais que tous les voisins savent qui vient chez moi, à quelle heure, parce que l’on aime bien s’occuper des affaires du voisin. Cette vie communautaire a des avantages aussi, mais cela peut vite devenir une pression. Dès qu’il y a une vie communautaire qui apporte de la solidarité, il y a aussi un contrôle social. Et chez nous, c’est encore très fort. »

Même dans les franges les plus libérales de la société, ceux qui auraient facilement accepté la mesure du retour du voile à l’université au nom de la liberté individuelle, commencent à se méfier du manque d’engagement du gouvernement à limiter le changement aux étudiantes. Gulsun Guvenli fait partie de celles qui connaissent suffisamment les limites de l’apparente occidentalisation d’Istanbul pour s’inquiéter d’un futur sans garantie : « Je vis dans un des quartiers les plus modernes d’Istanbul. Mais même là, je sais que tous les voisins savent qui vient chez moi, à quelle heure, parce que l’on aime bien s’occuper des affaires du voisin. Cette vie communautaire a des avantages aussi, mais cela peut vite devenir une pression. Dès qu’il y a une vie communautaire qui apporte de la solidarité, il y a aussi un contrôle social. Et chez nous, c’est encore très fort. »

De la solidarité à la pression, la nuance est très subtile. C’est la grande inquiétude d’une partie des femmes turques. Et c’est encore un de ces détails qui alertent l’universitaire Hütya Uğur Tanriöver : « il y avait une tolérance sociale et une coexistence très pacifique entre ces différentes catégories et aujourd’hui, on en vient à dire « elles » et « nous ». Un radicalisme monte ». Mais cette tension pourrait avoir une origine insoupçonnée. Depuis son bureau qui domine le pont Galata jeté sur le Bosphore, le sociologue Volkan Aytar a une vue sans pareille sur les toits de la basse ville noyés de bruine : « d’après moi, c’est chez les femmes voilées que se trouve la section la plus dynamique de cette société. Et c’est la raison pour laquelle elles attirent les foudres des partisans de la laïcité, mais aussi des islamistes orthodoxes. Parce qu’elles les renvoient dos à dos. Voilées, ces femmes peuvent sortir dans la vie publique, devenir de plus en plus visibles, aller au concert, lire des journaux et flirter si elles en ont envie. Ces femmes là veulent vraiment être présentes dans la société turque ». Mais que faire si le voile devient effectivement une contrainte sociale déguisée ? C’est tout l’enjeu des prochaines années, un débat qui risque de très vite se propager en Europe par le biais de l’importante diaspora turque.

LA TURQUIE PEINE A ECHAPPER A L’AVERSION AU RISQUE EMERGENT

Le secteur financier turc qui avait réussi son assainissement après une grave crise en 2001 risque d’être rattrapé par la tourmente des marchés. Les investisseurs qui veulent échapper à tout prix au risque émergent ont fait lourdement chuter la Bourse d’Istanbul, en dépit des fondamentaux sains de nombreuses sociétés cotées, notamment dans le secteur bancaire.

Le secteur financier turc qui avait réussi son assainissement après une grave crise en 2001 risque d’être rattrapé par la tourmente des marchés. Les investisseurs qui veulent échapper à tout prix au risque émergent ont fait lourdement chuter la Bourse d’Istanbul, en dépit des fondamentaux sains de nombreuses sociétés cotées, notamment dans le secteur bancaire.

Il y a quelques mois encore, c’était probablement la Turquie qui, de toute l’Europe émergente, se trouvait en première ligne de mire en cas de crise financière globale. Car avec un déficit des comptes courants qui atteindra 50 milliards de dollars, soit 6 % du PIB national, à la fin de l’année, et d’énormes besoins de financement de dettes à court terme, le pays paraissait déjà vivre dangereusement. Pourtant, quand la crise a fini par déferler sur Istanbul, la Turquie a surpris bien des investisseurs : « le marché est finalement resté ouvert chaque jour qu’il était supposé l’être, rien à voir avec le genre de comportement fantasque que l’on a pu voir en Russie ou en Hongrie, observe Philip Screve, Gérant de portefeuille d’actions Sénior chez Dexia Asset Management, surtout c’est un marché relativement liquide où les échanges se font sans problème, contrairement à un certain nombre de marchés qui ont simplement fermé, ou bien ne sont pas assez liquides ». Cela explique aussi pourquoi la crise a atteint la Turquie dans un deuxième temps : quand les investisseurs étrangers soucieux de réduire leur exposition au risque ont trouvé les marchés russes fréquemment fermés en septembre, ils se sont jetés sur la Bourse d’Istanbul : « nous n’avons pas d’actifs toxiques dans le secteur bancaire. Nous n’avons donc pas été affectés par la première phase de la crise. Mais lors de la deuxième phase, celle de la crise de liquidités, il y a eu un mouvement de panique, se rappelle Ayse çolak, Vice présidente de Tera Securities, un important courtier du pays, nous avons été frappés sévèrement en septembre et octobre, la fermeture des marchés russes a abouti à davantage de ventes à Istanbul, parce que nous sommes dans le même panier que les autres émergents : les fonds qui ne pouvaient pas vendre leurs actifs en Russie se sont retournés sur nous ».

LES MARCHES TURCS A LEURS NIVEAUX DE 2005

Résultat, la Turquie ne sort pas indemne des derniers mois, loin de là. Les actions turques ont perdu 60 % de leur valeur depuis le début de l’année, s’affaissant de 30% sur le seul mois de septembre, alors que la crise s’accélérait. Elles sont maintenant revenues à leur niveau moyen de mi-2005, ce qui suscite l’étonnement mêlé d’incrédulité des investisseurs étrangers les plus avertis sur ce marché. Eli Koen qui dirige pour Fortis l’un des fonds les plus importants ciblés sur la Turquie a ainsi récemment déclaré que « même si la Turquie risque de connaître l’année prochaine une année difficile, les mouvements de ventes sont vraiment exagérés…de très bonnes sociétés se retrouvent avec des valorisations inférieures aux actifs qu’elles détiennent à la banque ». Il faut dire que dans le climat d’amalgame que produit l’aversion au risque émergent, la Turquie peine à mettre ses atouts en perspective. Si le total de la dette extérieure se monte à 284,4 milliards de dollars, dont 28 milliards à court terme, le pays peut au moins se targuer d’avoir réussi à assainir son secteur bancaire. Sa crise financière dévastatrice en 2001 a abouti à la recapitalisation de nombreuses institutions, ainsi qu’à la liquidation ou à la vente d’une vingtaine de banques. Surtout, dans le cadre d’un plan du FMI, le pays a mis en place un système de procédures encadrant les emprunts des banques à l’étranger, une stratégie qui vaut de l’or dans le contexte actuel. Exactement le climat de stabilisation financière qui avait contribué en 2005-2006 à une véritable ruée des investisseurs étrangers sur la Turquie, et particulièrement sur son secteur financier. En 2006, National Bank, une institution grecque, avait ainsi acquis 46 % de Finansbank, tandis que Dexia s’offrait 75 % de DenizBank, la dixième banque du pays. Ces opérations faisaient suite à l’arrivée de BNP-Paribas qui avait acquis 42 % de Turk Ekonomi Bank (TEB) et de Fortis qui s’était porté acquéreur de 93% de Disbank. Pas plus tard qu’au mois de mars, Dexia avait annoncé injecter 200 millions d’Euros supplémentaires dans sa filiale pour soutenir ce qui était alors perçu comme un marché en pleine expansion. Les choses ont –elles tellement fondamentalement changé aujourd’hui, la question se trouve au cœur des préoccupations des investisseurs étrangers. Car la grande affaire de la Turquie avant la crise financière globale, c’était celle d’une des dernières histoires de convergence européenne. Avec à la clé, la perspective d’un développement exponentiel du secteur bancaire : les actifs de ce secteur ne représente encore que 82 % du PIB en Turquie, contre 200 % dans les pays de la zone euro.

DEUX FONDS TURCS POUR DEXIA

Cette vision à long terme n’est pas étrangère au positionnement de Dexia qui a lancé début septembre deux nouveaux fonds de droit luxembourgeois dans le pays, en collaboration avec sa filiale, Deniz Portfolio Management. Le premier, Dexia Bonds Turkey investit dans des titres émis par l’Etat turc, ainsi que dans des euro-obligations libellées en livres turques et émises par les organisations internationales, tandis que le second compartiment, Dexia Equities L Turkey vise l’investissement dans des titres cotés à l’indice turc ISE National 100. Une stratégie logique dans un pays très demandeur de capitaux étrangers et à taux d’intérêt élevés, où un relâchement monétaire pouvait être espéré. Jusqu’à présent, les taux turcs qui avaient culminé un temps autour de 18% avaient découragé les emprunts immobiliers, mais aussi les investissements en portefeuille d’actions, jugés trop risqués par les investisseurs individuels par rapport à l’épargne. « Le pays est encore loin de converger vers l’Euro, c’est encore très loin, mais ils sont en train d’appliquer le style de réforme et de restructuration de l’économie qui devrait faciliter la convergence future des taux à un niveau européen et toute cette dynamique va se traduire par des opportunités pour les investisseurs, peut-être aussi pour les fonds en actions, puisque 50 % du marché turc est constitué de banques qui se trouvent très exposées à une baisse des taux », soulignait Philip Screve début septembre. Mais aujourd’hui, Dexia a dû sensiblement adapter sa stratégie : « comme dans les autres fonds, nous sommes restés relativement sur la défensive en termes de sélection de titres, préférant ceux qui présentent des excédents d’exploitation prévisibles à court terme, comme les télécoms, et évitant les pro-cycliques comme les producteurs d’acier ou les sociétés actives en Russie qui n’est certainement pas l’endroit où l’on souhaite être présent actuellement. Quant au secteur bancaire, nous tentons d’éviter celles qui sont exposées aux petites et moyennes entreprises, car c’est typiquement celles qui peuvent se trouver en difficultés au cas où l’économie continue de ralentir », indique Philip Screve. Or, la croissance va poursuivre sa décélération. Tetra Securities prévoit qu’elle va ralentir à 2-3%. Dans ce contexte, le secteur privé risque de se retrouver frappé de plein fouet par le retournement conjoncturel et par l’affaissement de la Lire turque, alors que de nombreuses entreprises ont emprunté en devises étrangères. D’où le vif débat entre le gouvernement et le secteur financier pour contraindre le Premier ministre Recep Tayyip, très réticent, à conclure un accord avec le Fond Monétaire International (FMI). « Nous sommes en faveur du plan IMF, même si nous ne pensons pas que le déficit des comptes courants peut entraîner la Turquie dans la crise. Mais obtenir un plan du FMI permettrait aux investisseurs étrangers d’ancrer leur confiance dans le pays. Ce serait une mesure de précaution d’avoir ce prêt à disposition en cas de fuite massive de capitaux », insiste Ayse çolak. Car suprême ironie, le secteur bancaire jusque là bien capitalisé pourrait finir par souffrir d’une crise à laquelle, contrairement à 2001, il est étranger. Pour l’heure, le seul accident recensé est la décision des autorités régulatrices de fermer la filiale du courtier américain Raymond James Financial, l’une des plus importantes du pays, en raison d’une défaillance au ratio de solvabilité. Mais la crise n’a encore emporté aucune institution financière turque.

L.S.