Nourrir les campagnes chinoises

Xigan et ses 1 120 familles : difficile de deviner un village derrière ces étendues infinies de champs de blé et de maïs dont émergent parfois quelques maisons un peu éparpillées. Dans le vaste bâtiment officiel planté au coeur de la région administrative, le cadre du Parti communiste récite son exposé précis : « Nous sommes le village de Xigan de la commune de Xishui dans le quartier administratif de Zhongyuan ». Ensemble de vieux hameaux aux portes de Zhengzhou, une des capitales agricoles dans la province du Henan, Xigan perpétue sa modeste existence, à l’image d’une Chine rurale où vivent 80 % des 1,2 milliard de Chinois, mais qui va se trouver confrontée à de graves problèmes alimentaires dans les années à venir.

Casquette vissée sur un crâne presque chauve, habits sombres délavés entre la coupe Mao et le bleu de travail, Liu Xin, 47 ans, secrétaire du parti, se lance dans une longue description de la vie idyllique des paysans chinois : « Chez nous, les relations entre les cadres du parti et les paysans sont bonnes, nous ne leur prélevons pas d’impôts abusifs et nous leur offrons tout le bien-être possible », assure-t il sans se faire prier. Il ne sait pas encore que le procès et la condamnation a mort des quatre meurtriers d’un paysan d’un village du Henan le lendemain vont valoir à la province le triste privilège de figurer en première page du journal du Parti communiste, Le Quotidien du peuple, sous le titre « La loi nationale ne peut pas tolérer cela ». Quatre cadres, dont le chef de la police locale, ont battu à mort un paysan qui refusait de payer des impôts locaux abusifs et en grande partie injustifiés.

Casquette vissée sur un crâne presque chauve, habits sombres délavés entre la coupe Mao et le bleu de travail, Liu Xin, 47 ans, secrétaire du parti, se lance dans une longue description de la vie idyllique des paysans chinois : « Chez nous, les relations entre les cadres du parti et les paysans sont bonnes, nous ne leur prélevons pas d’impôts abusifs et nous leur offrons tout le bien-être possible », assure-t il sans se faire prier. Il ne sait pas encore que le procès et la condamnation a mort des quatre meurtriers d’un paysan d’un village du Henan le lendemain vont valoir à la province le triste privilège de figurer en première page du journal du Parti communiste, Le Quotidien du peuple, sous le titre « La loi nationale ne peut pas tolérer cela ». Quatre cadres, dont le chef de la police locale, ont battu à mort un paysan qui refusait de payer des impôts locaux abusifs et en grande partie injustifiés.

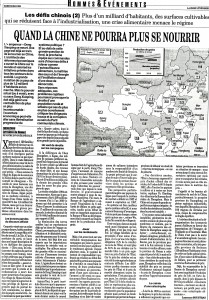

A la différence de Chen Zhongshen, à Xigan, des milliers de paysans préfèrent aujourd’hui rompre avec le travail de la terre plutôt qu’affronter de lourds impôts, des revenus en chute libre, et une hausse dramatique du prix des engrais (36 % les douze derniers mois). Plus de 50 millions ont déjà pris le chemin des grandes villes dans les zones les plus prospères du pays. La récolte céréalière de 1994 est très mauvaise. Alors que le gouvernement a fixé a 500 millions de tonnes d’ici à l’an 2000 le niveau qui doit permettre a la Chine d’assurer la subsistance des 17 millions de nouveau-nés annuels, la récolte a diminué de 2,5 % (444,6 millions de tonnes) par rapport à 1993. La diminution des terres arables (qui ne représentent déjà qu’un tiers de l’espace en Chine), provoquée par la désertification et le désintérêt croissant des paysans pour le travail de la terre, fait déjà dire aux experts que les importations chinoises de céréales vont se multiplier. Par ailleurs autour des grandes villes se construisent sur d’immenses terrains cultivés d’énormes usines ou vastes lotissements d’habitations. L’agriculture devient un souci prioritaire pour un régime déstabilisé par la prochaine succession de Deng Xiaoping et qui sent gronder le vent de la révolte dans les campagnes.

Aujourd’hui, le parti incrédule découvre que la paysannerie ne s’en laisse plus compter : à plus de 36 %, les députés du parlement chinois ont ainsi voté le mois dernier contre le nouvel homme fort de l’agriculture désigné par le parti, Jiang Chunyun, l’accusant de manque d’expérience et d’éducation. Du jamais vu dans l’histoire récente de l’Assemblée nationale et plus qu’assez pour susciter toute l’attention du pouvoir : voila donc que depuis le mois dernier, le gouvernement contre-attaque à coup de mesures financières. Fin mars, la Banque de l’agriculture a annoncé l’équivalent de 6 milliards de dollars en prêts agricoles, tandis qu’au début du mois un important emprunt de la Banque d’Etat au développement était consacré au financement de la production d’engrais.

Mais c’est avant tout sur une véritable réorganisation des campagnes que mise le gouvernement central pour améliorer le rendement agricole. Depuis plusieurs mois, le système de contrat de responsabilité ( qui depuis sa création au début des années 80 a permis aux paysans de s’enrichir en conservant le revenu de leurs productions après livraison au gouvernement d’une part convenue à l’avance) a été remis en question avant dêtre finalement renouvelé : les experts gouvernementaux s’étaient attelés à un projet complexe qui, au terme des quinze ans de la période de contrat, doit redécouper les lots familiaux et en faire de vastes zones de cultures intensives sous la responsabilité d’un nombre très limité de fermiers. Le projet prévoyait que le surplus de main-d’oeuvre aille gonfler les rangs du secteur des services dans les petites et moyennes villes provinciales.

Une perspective parfaitement étrangère aux paysans de Xigan pour lesquels le système de contrat a débuté en 1982 et venait à expiration en 1997. « Ce système est bien meilleur que le système collectif, et nous a amené beaucoup d’avantages. Cela ne peut pas changer, même après quinze ans», estime Wu, le chef du comité des villageois . Il est vrai que, dans un monde rural aussi changeant qu’inégal , Xigan n’est pas trop mal loti. Le village bénéficie de la proximité d’une usine d’engrais, il n’a qu’une très légère obligation (5,% de la récolte) vis-a-vis de l’Etat, et vend plus de 50 % de ses céréales sur le marché libre à un prix supérieur au prix d’achat de l’Etat. Car le prix des céréales est au coeur de la crise agricole dans un contexte difficile. Les différences parfois énormes entre les prix de l’Etat et le prix du marché alimentent toutes les spéculations.